近日,beat365英国官网网站趙勇團隊與空軍軍醫大學孔亮團隊合作在材料領域著名期刊Matter上發表題為“Bioinspired stretchable helical nanofiber yarn scaffold for locomotive tissue dynamic regeneration”的研究成果。研究團隊打破傳統運動組織損傷修複的固定治療模式,發展了一種仿生多尺度結構可拉伸螺旋纖維支架,并成功用于無固定模式下運動組織動态修複。beat365英国官网网站博士生王雅瓊、空軍軍醫大學劉富偉博士、beat365英国官网网站王女副教授為論文共同第一作者,趙勇教授和孔亮教授為共同通訊作者。

俗話說“傷筋動骨一百天”,這是千百年來無數經驗的總結。“一百天”從現代生理學上看,運動組織的修複大概需要三個月左右的時間。傳統運動組織治療過程往往需要石膏固定或卧床靜養避免運動。而另一句衆所周知的俗語是“生命在于運動”,是指人體必須保持适度的運動刺激才能保證正常的功能。過度的靜養會發生重力性水腫、肌萎縮、韌帶松弛、關節僵直、創傷性關節炎、褥瘡等并發症或後遺症,嚴重者甚至可能殘疾。可以看出,這兩種看似矛盾的說法實則各有道理:一方面,局部組織損傷後需要一定時間的靜态環境來完成組織自修複;另一方面,對于已修複的組織和身體其它未受損部位則需要适當活動以保持機體的正常功能,這也有利于快速康複。因此,如何平衡運動與靜養的關系,在保證機體組織快速修複的前提下及早進行恢複性運動,進而是否有可能在不影響機體修複的前提下仍可進行适當的運動成為研究人員追求的目标。

因此,促進組織愈合的同時維持損失組織的運動功能是必要的。為了實現該挑戰,在組織修複過程中不僅僅要考慮組織獨特結構的重建,還需為細胞的遷移和增殖提供匹配的體内力學微環境。

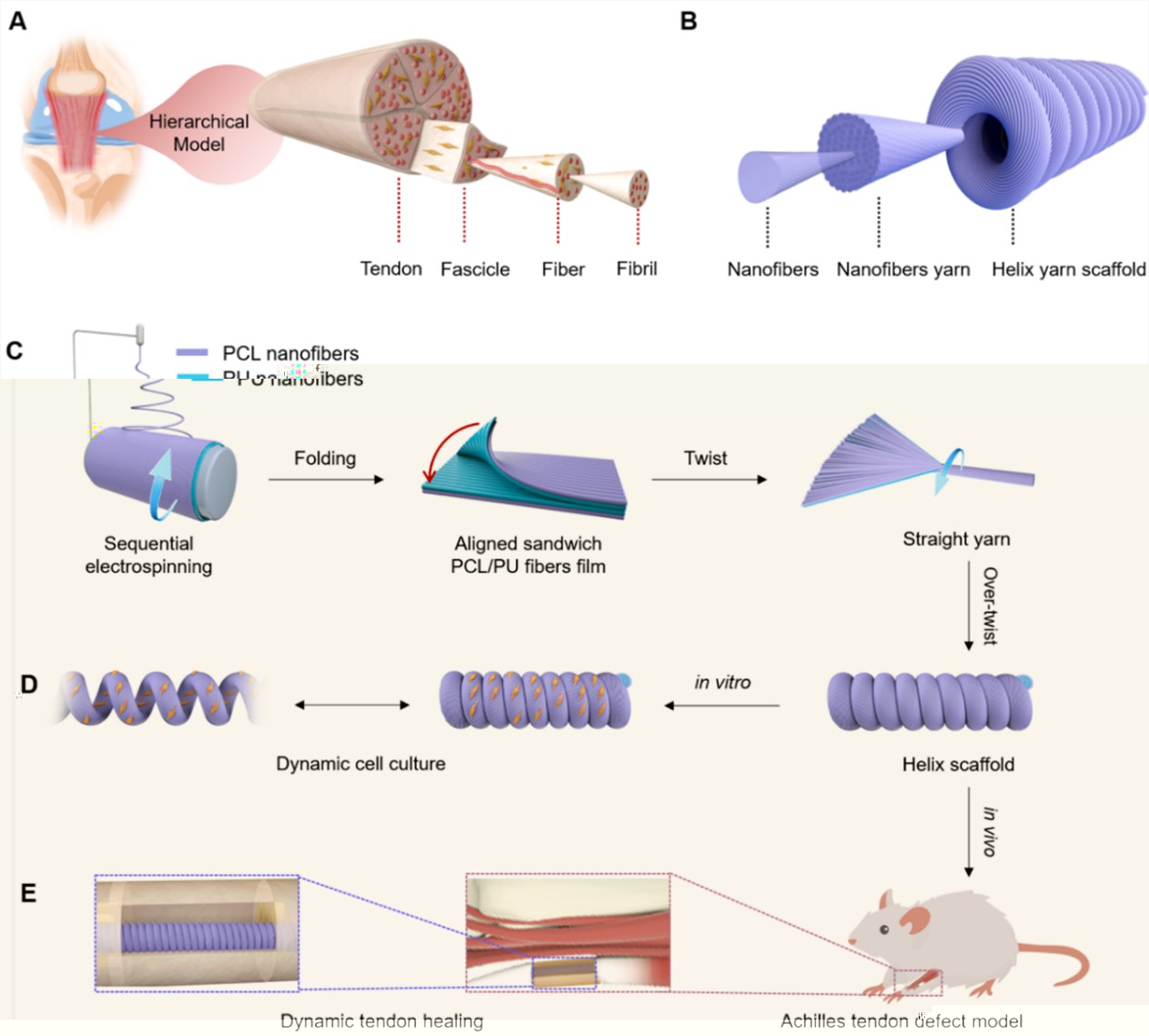

圖1. 仿生螺旋分級纖維支架設計示意圖

研究團隊受天然生物組織分級結構的啟發,制備了具有大應變和良好生物相容性的分級結構螺旋纖維束組織工程材料(圖1)。團隊将靜電紡絲和連續加撚技術結合,設計制備了具有分級結構的螺旋纖維支架,利用彈性體聚合物和彈簧狀線圈結構的協同作用賦予該支架優異的可拉伸性和耐疲勞性。

圖2. 循環應變下細胞動态存活

研究團隊探究了細胞在螺旋纖維支架上動态培養的生長狀态。通過周期性機械拉伸和三維的實時觀測,研究細胞在分級螺旋結構上的動态取向、遷移和增殖行為(如圖2),證明了細胞支架的生物活性和穩定性。研究表明,獨特的螺旋結構在大應變下的納米纖維重排使細胞所承受的實際應變與外部施加的應變相比明顯減小。換句話說,螺旋纖維支架的非仿射變形緩沖效應很好地保護了細胞拉伸受力和變形。所以,螺旋纖維支架在動态培養過程中細胞活性方面明顯優于直線性纖維束。

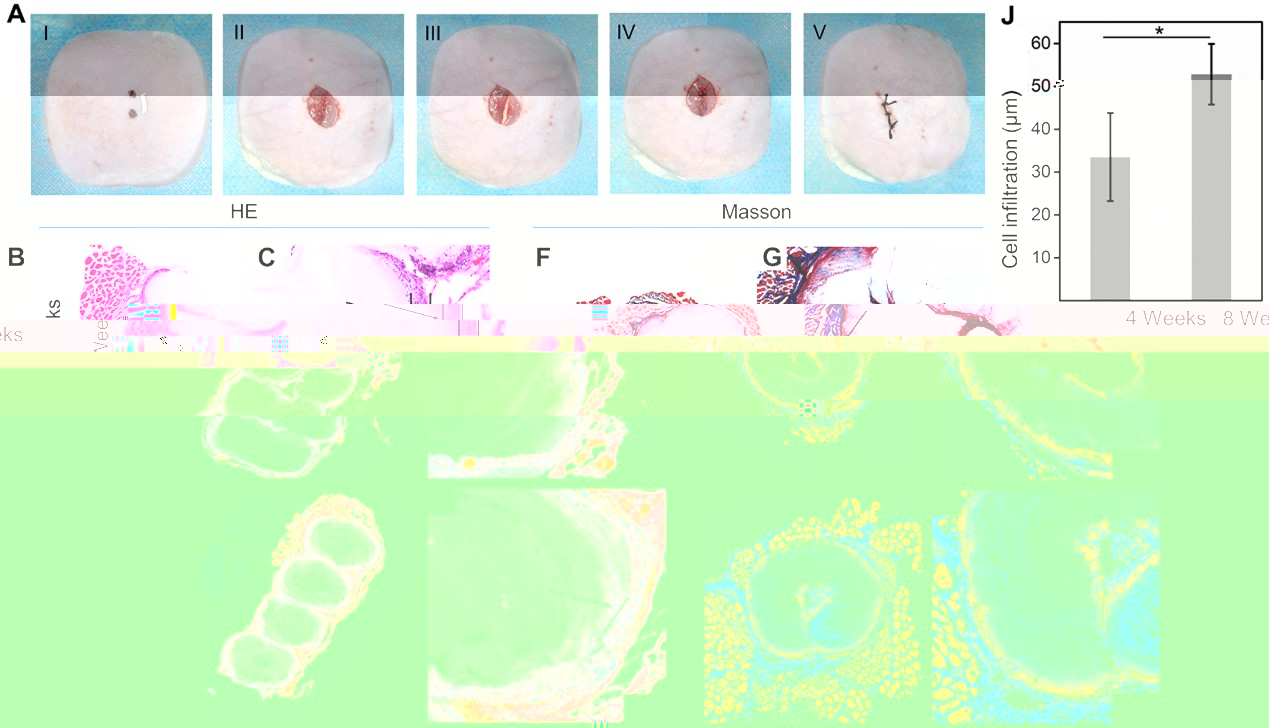

圖3. 螺旋支架植入大鼠腿部肌肉的組織學分析

随後,研究人員将該螺旋纖維支架植入到小鼠模型并在非固定情況下研究其組織修複行為研究發現,随着植入時間的增加細胞逐漸向支架内部浸潤生長,同時膠原纖維和肌纖維在支架邊界處沉積,說明螺旋纖維支架為細胞生長和組織再生提供了穩定的力學微環境,有利于缺損組織愈合。宏觀運動行為顯示,植入可拉伸支架的小鼠即使在組織損傷時也能控制自主運動,滿足促進損傷修複同時防止肌肉萎縮。因此,分層螺旋支架為克服臨床運動組織損傷的“固定-運動”悖論提供了一個理想的平台(如圖3)。

總之,該工作為構築新型可拉伸組織修複生物材料提供了新思路,這種新型工程支架材料有望在再生醫學、運動醫學、野外及戰場應急治療等領域得到進一步的應用。

該研究工作得到了國家自然科學基金(21774005)和中央高校基本科研業務經費(YWF-22-K-101)等支持。beat365英国官网网站江雷院士、空軍軍醫大學趙銥民院士、中科院理化所王樹濤研究員、麻省理工學院(MIT)郭明教授、華中科技大學李一偉教授也對該研究給予大力支持。該工作以全文(Article)形式發表在Matter 2022, DOI: 0.1016/j.matt.2022.09.011

原文鍊接:https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.09.011