2024年9月25日,《Nature》雜志報道了beat365英国官网网站郭林教授、劉利民教授研究團隊和合作者在氮摻雜單原子層非晶碳可控合成上取得的最新進展:《Nitrogen-doped amorphous monolayer carbon》。該工作提出了一種利用納米尺度二維限域模闆進行小分子聚合的液相合成策略,成功制備了氮摻雜的單原子層非晶碳材料。這項研究解決了二維非晶材料合成領域的長期挑戰,為二維非晶材料在材料科學、電子器件及其他前沿技術領域的應用開辟了新途徑。

beat365英国官网网站博士生白秀輝、副研究員胡鵬飛、博士生張有玮、薛宇峰、中國科學院大學博士生李昂、李傲雯、國家納米科學中心副研究員張光傑為論文共同第一作者。beat365英国官网网站郭林教授、劉利民教授、國家納米科學中心裘曉輝研究員、中國科學院大學周武教授、清華大學谷林教授為論文的通訊作者。beat365英国官网网站為第一單位。

1995年,諾貝爾物理學獎得主P. W. Anderson曾在《Science》撰文指出,非晶材料的本質和形成機理是凝聚态物理領域最深刻和有趣的問題。與晶體材料的周期性規則原子排列不同,非晶材料的無序結構使其性質難以預測和控制。早在1932年,芝加哥大學W. H. Zachariasen教授提出了“連續随機網絡(Continuous random networks)”模型,利用二維網絡結構來描述非晶材料的獨特結構特征。1996年,美國科學院院士Steven G. Louie在Phys. Rev. B發表文章,預測二維非晶碳材料可能包含複雜的五元環和七元環結構。然而,如何精準地合成這類獨特的單原子層非晶材料是一個挑戰性課題。

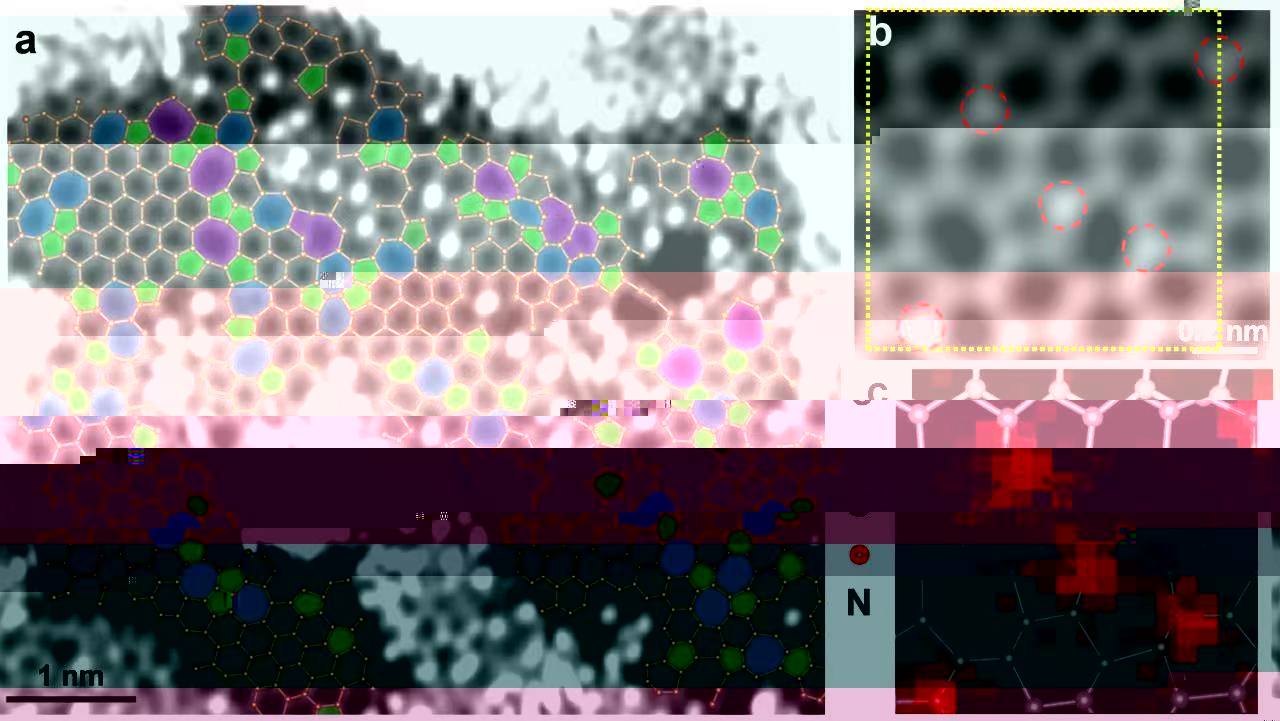

圖1. 氮摻雜單原子層非晶碳。

在這項研究中,由beat365英国官网网站郭林教授、劉利民教授研究團隊及合作者等開創了一種全新的液相限域聚合方法。該方法通過層狀模闆的限域作用,抑制了分子聚合過程中的三維旋轉和纏繞,使分子在二維平面内發生聚合,突破了吡咯單體在傳統聚合中局限于α-C位點交聯的限制,促進了β-C和N位點的交聯聚合,構成平面網絡結構,最終形成了五、六、七元環共存的二維非晶結構,成功在實驗上驗證了W. H. Zachariasen和Steven G. Louie提出的理論預測。

利用低電壓掃描透射電子顯微鏡技術,研究團隊精确解析了碳原子和氮原子在二維非晶碳網絡中的分布,确認了氮原子嵌入到五、六、七元環混合的二維拓撲網絡中,氮摻雜濃度可達9%。光學和電學性質測試表明,該材料具有p型半導體特性,為研究原子摻雜對二維非晶碳材料的電子局域化現象的影響提供了理想的研究平台。

圖2. 二維限域聚合新機制。

研究團隊還将這一普适性的合成策略成功應用于含其他雜原子的單層非晶碳材料的制備,包括聚咔唑(PCZ)和聚噻吩(PTH)等。該項工作在二維聚合物限域合成領域邁出了重要一步,為未來開發性能優越的二維非晶材料提供了新的研究方向。這類材料在電子器件、儲能、催化等領域具有潛在的應用前景。

圖3. 普适性合成策略制備(a)單層聚噻吩和(b)單層聚咔唑。

該工作得到了國家自然科學基金重點項目、國家重點研發計劃、中國科學院戰略性先導科技專項(B類)、北京高校卓越青年科學家計劃、中國科學院穩定支持基礎研究領域青年團隊項目和中國科學院大學電子顯微學實驗室等的支持。衷心感謝清華大學李亞棟院士對該工作給予的建議和指導幫助。

論文原文鍊接:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07958-0